アトリエアキコについて

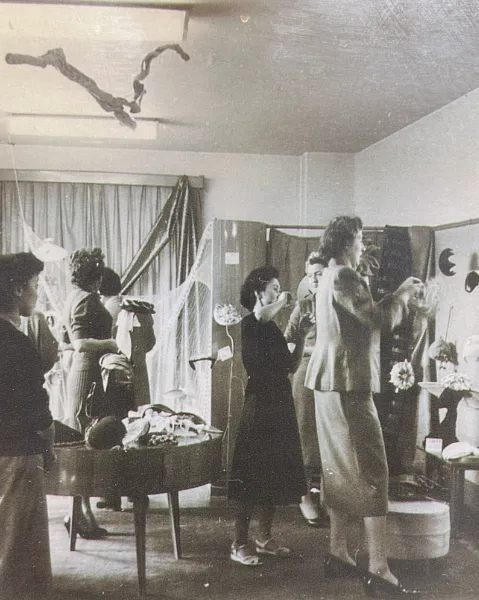

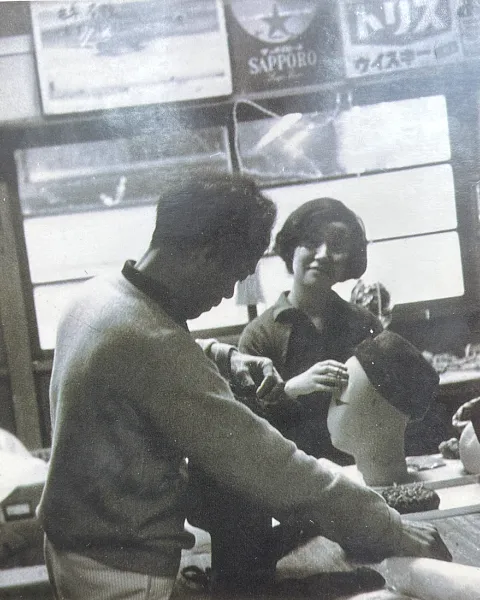

皇室帽子デザイナー市瀬廣夫が、1950年に帝国ホテルアーケードにて外国婦人専門の帽子店を開設したことに始まり、1963年には、パリのモディスト ジャン・パルテ氏に師事した後、帰国後には皇室の帽子を担当しました。

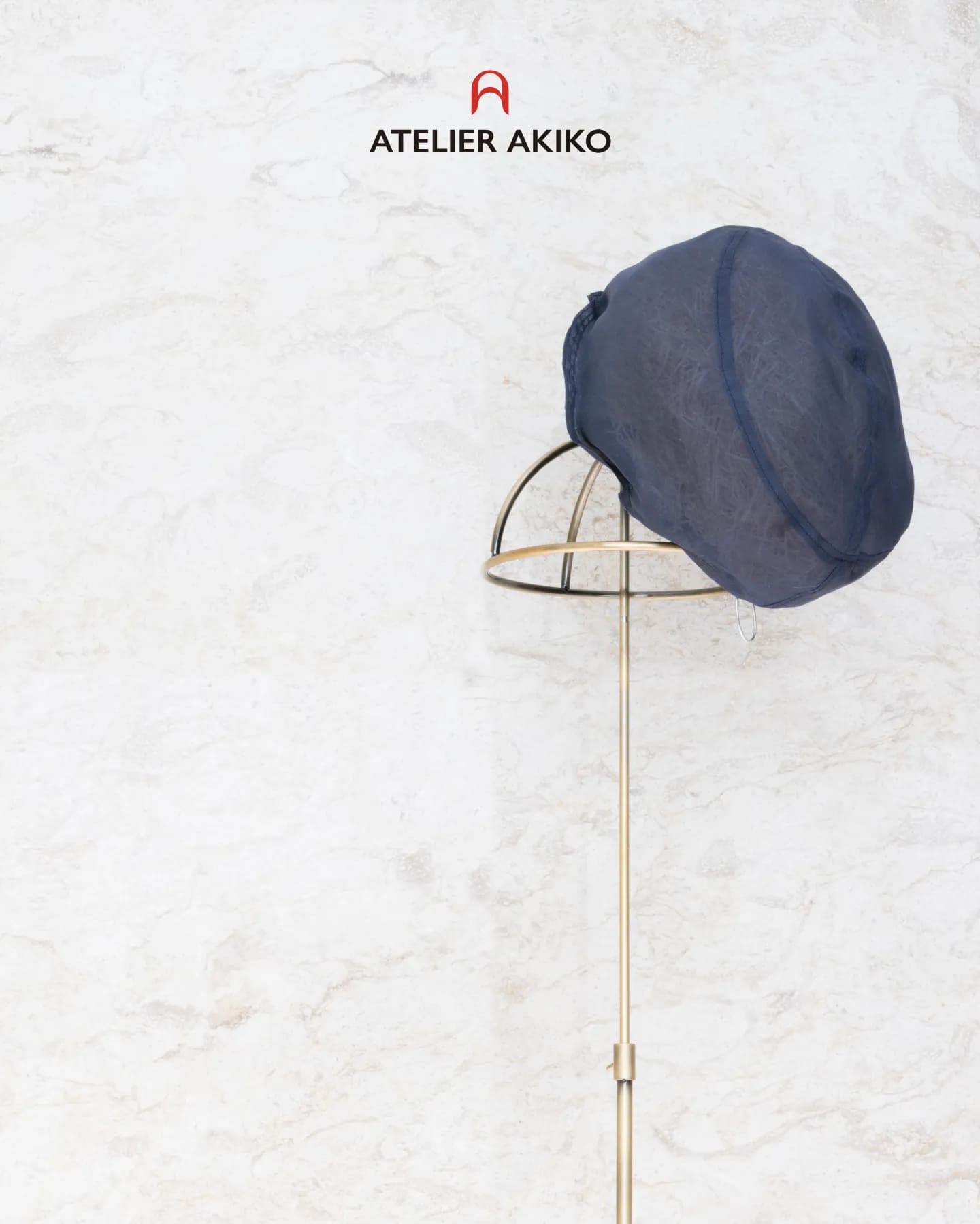

2代目市瀬晶子は師である父から、帽子職人としての精神と技術を学び、素材選びから縫製まで手作りにこだわり、デザインが先行するのではなく、帽子を被る人の個性や美が活きる帽子を作り続けています。

company

- アトリエアキコ有限会社

- 〒168-0063 東京都杉並区和泉3-14-2

03-6317-6576

atelier-a.co.jp

history

- 1950

-

市瀬廣夫が帝国ホテルアーケードにて外国人専門の帽子店を開設する

- 1961

- 婦人帽子研究所を開設 市瀬廣夫が自身のブランド「ICHINOSE」を発表

- 1963

-

パリにてジャンバルテ氏に帽子作りを師事。

オートモードの帽子作りを研究し、技術を日本に持ち帰る

- 1964

-

美智子皇后陛下、紀宮様の帽子作りを市瀬廣夫が担当。

皇室の帽子作りを承る

- 1970

-

大阪万国博覧会

せんい館「ウール・ショウ」"ウール・アラウンド・ザ・ワールド" 帽子を担当

- 1973

- 東京都新宿区にアトリエを新設

- 1999

- 市瀬晶子が自身のブランド「AKIKO.I」を発表

- 2002

- 東山晶子を代表とし法人化、アトリエアキコ有限会社を設立

- 2005

- 「市瀬廣夫60年の歩み」展示会を新宿センチュリーハイアットにて開催

- 2010

-

市瀬廣夫が新宿区より平成21年度

「新宿ものづくりマイスター」に認定

- 2018

- クルーズ船飛鳥号にて船内特別販売会を行う

profile

CEO

Akiko Ichinose

1986年に父である市瀬廣夫であるに弟子入りし、帽子作りを始める。2002年アトリエアキコ有限会社を設立し、2010年からは百貨店での特別招待会である「伊勢丹の丹青会」、三越の逸品会」、「仙台藤崎の藤彩会」等に出品している他、2018年にはクルーズ船飛鳥号にて船内特別販売会を行い、現在も全国の顧客に支持をされている日本を代表する帽子デザイナー。

HATMAKER

Takashi Katoh

文化服装学院ファッション工芸科卒業した後、2001年市瀬廣夫氏に師事し同師アトリエに入る、2002年アトリエアキコ有限会社に入社。以来オートモードの技術をいかしオーダーメイドを中心に紳士・婦人問わず様々な帽子のデザインと制作を手掛けており、現在までの制作数は7000個を超えると言われているアトリエアキコが誇る熟練職人。

schedule

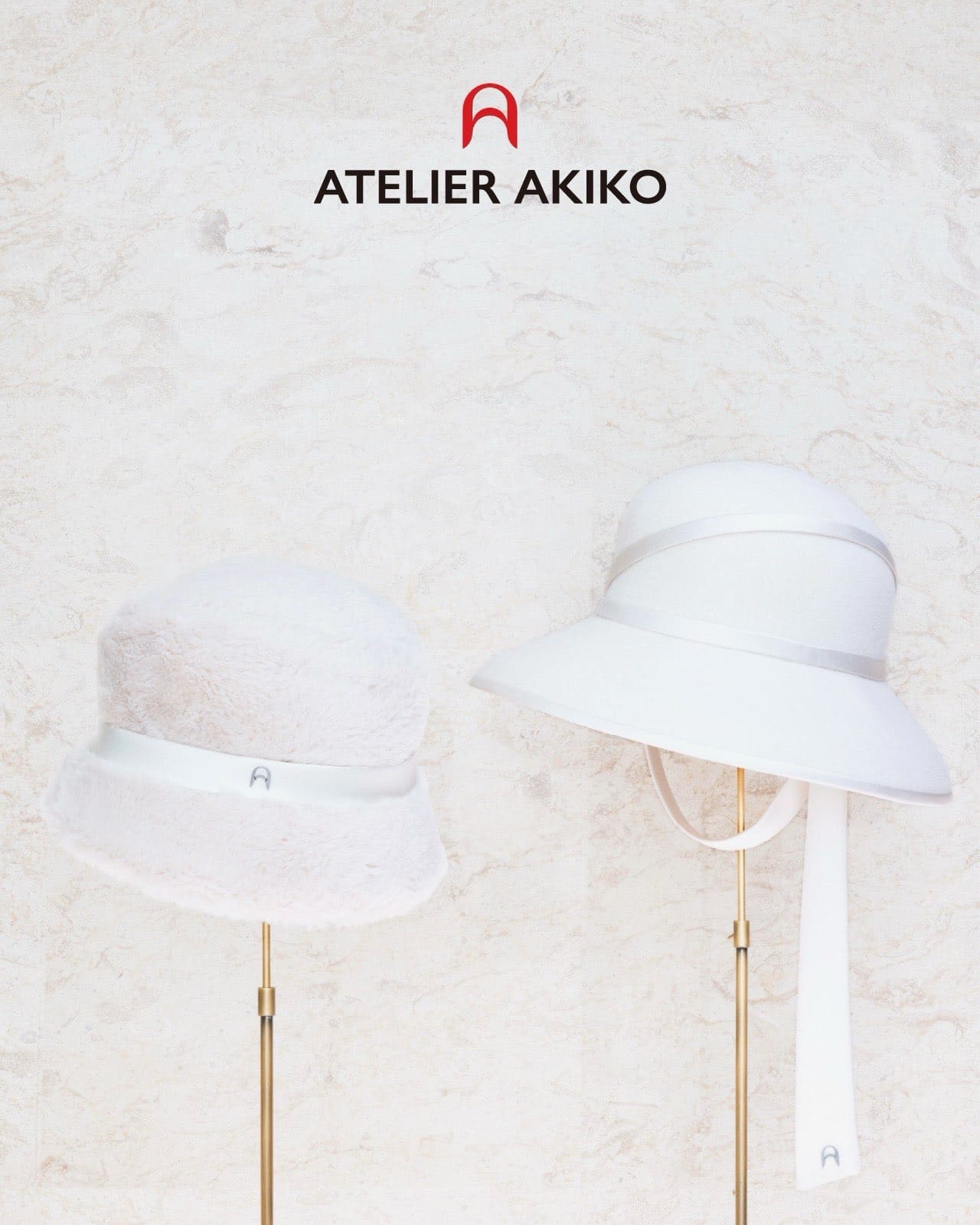

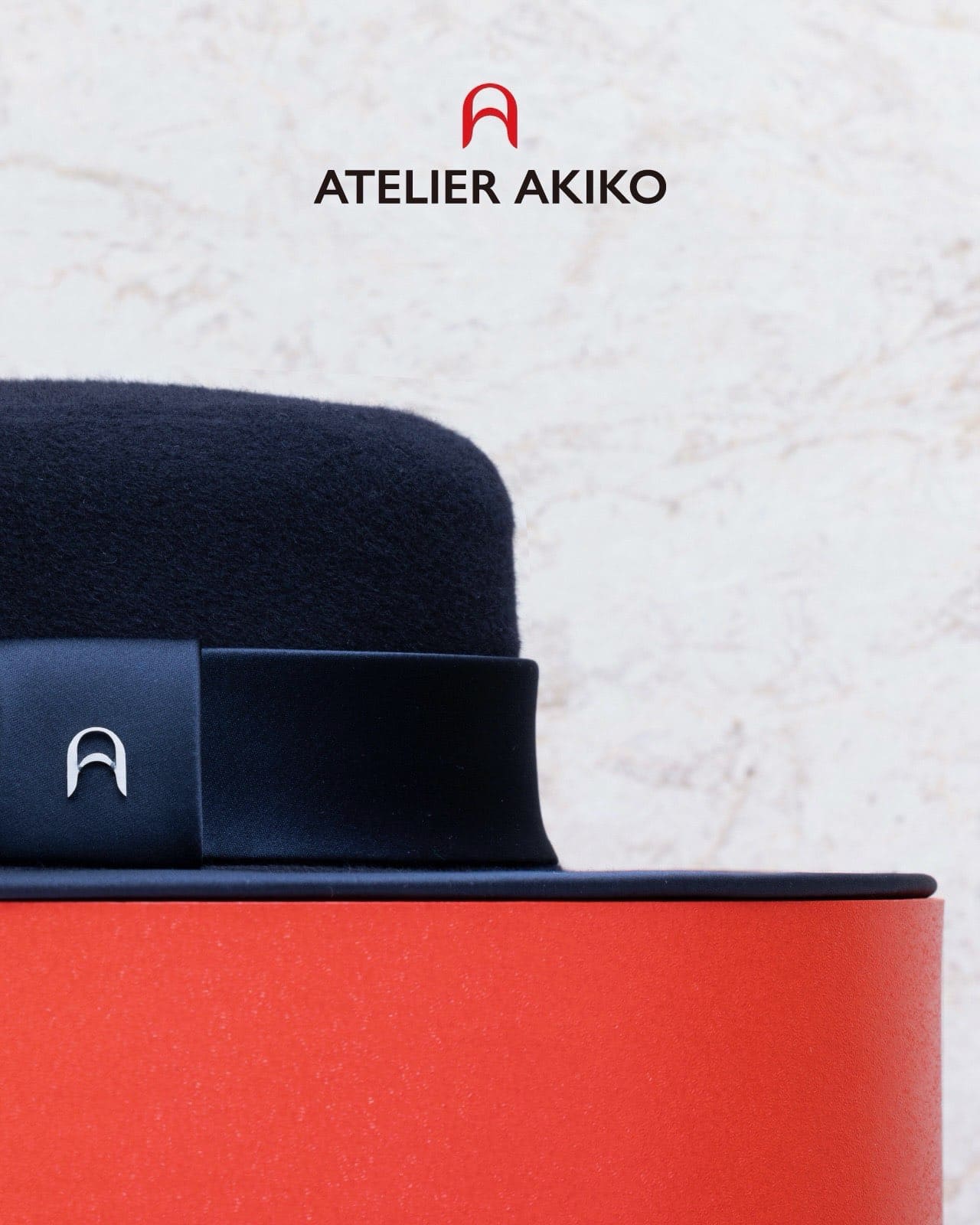

works

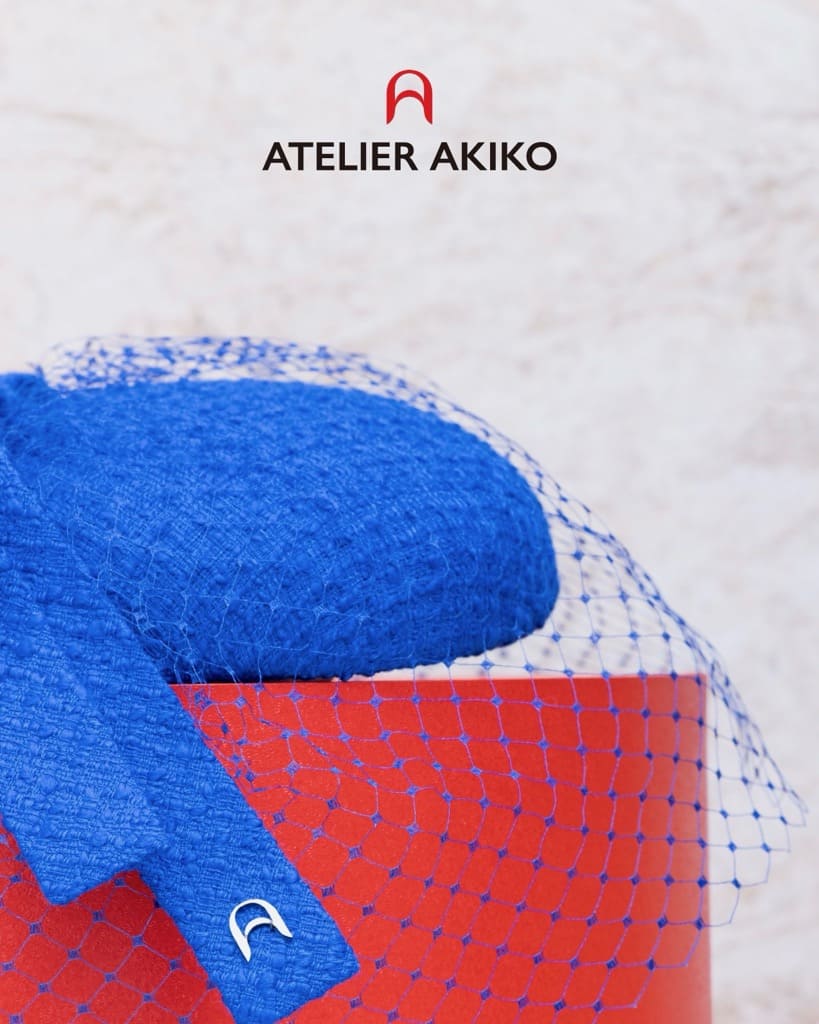

Atelier Akiko Logo

今回のリブランディングに際し、クリエイティブスタジオ「SAMURAI」を経て、2021年に独立されたアートディレクターの糟谷義人氏に、ロゴマークのデザインをお願いしました。

市瀬先生の帽子への愛情と、先代から受け継ぐ洗練された職人技の心得を新しいロゴに込めるため、「A」をモチーフに優しく温もりのあるカーブラインと、シャープで力強い直線のフォルムが支え合うように構成いたしました。

「A」ロゴの内側下のラインは帽子のシルエットを表現しており、全体を見ると「手仕事」を象徴する「二つの手」が合わさるイメージになっております。

長年培ったブランドに対して継承と敬意を込めて、これまで使用していたロゴカラー「赤」を新しいロゴにも採用いたしました。

糟谷 義人

- アートディレクター/グラフィックデザイナー

- 1978年愛知県生。名古屋芸術大学デザイン学科卒業。

- クリエイティブスタジオ「SAMURAI」を経て2021年独立。

- ブランディング、VI・CI、ビジュアル開発を中心にプロダクト・空間・映像など幅広いジャンルで活動。

- https://yoshihitokasuya.com/profile/

HAT KEEPER

檜の香りに包まれて、帽子も暫しの休息を

アトリエアキコでは、帽子を末長くお使い頂きたいという想いから、ハットケア用品も取り扱っています。

第一弾としてご紹介したいのは、日常のケアに不可欠なハットキーパーです。ハットキーパーは、聞き慣れない言葉かもしれませんが、帽子にとって非常に大切な役割を果たします。

帽子を使用すると型崩れや汗、皮脂による汚れが避けられません。これを放置すると、帽子の変形や虫食いの原因になりかねません。

アトリエアキコでは、これらの機能を備えるため、リブランディングの初期段階から開発を進め、最適な素材として「木毛 もくめん」を選びました。

木毛は、天然の木材を削って作られる素材で、もともとは贈答品の果物を保護する目的で使用されていました。

「もくめんの効果・効能」

もくめんは主に果実(メロン、文旦、スイカ、レンコン)等の箱詰めをする時の緩衝材として使用します。

また、衝撃を緩和させる以外にも、緑化製品の保水性・保湿性・浸食防止効果を高める役割も担っています。

石油製品の緩衝材には出せない温もりと優しさがあり、主役である果実をひきたてる名脇役として最適です。

それ以外にもお酒や陶器等の緩衝材として、ぬいぐるみの芯材として、フラワーアレンジメントの材料等として幅広い用途にご使用いただけます。

【消臭性】

【楠の場合】 約92%減少

もくめん入りのフラスコに悪臭を投入し2時間放置した時の消臭試験を実施。 その結果悪臭が約92%減少。 消臭力が高いという結果が出ました。 ※高知県工業技術センターで実施した実験結果です。

【吸放湿性】

【松の場合】 約6%吸湿

湿気の多い、少ない環境を察して自然に吸放湿しているかを木炭と比較実験。 その結果、木炭が約1%吸湿に対して、もくめんは約6%という結果が出ました。 ※高知県工業技術センターで実施した実験結果です。

【復元性】

100kgの荷重をした場合 83%

の復元力

ビニール袋に500gのもくめんを袋詰めし、最大圧縮荷重を100kgに設定し、20mm/minの下降速度で試験体を圧縮する実験を実施。 復元圧縮率が83%という結果が出ました。 ※高知県工業技術センターで実施した実験結果です。

【安全性】

高知県産天然の木 100%

国内産の天然木を使用しているので、食品の緩衝材にも安心してご使用頂けます。 ※開封後は、しっかりと封をして保管していただきますようにお願いいたします。

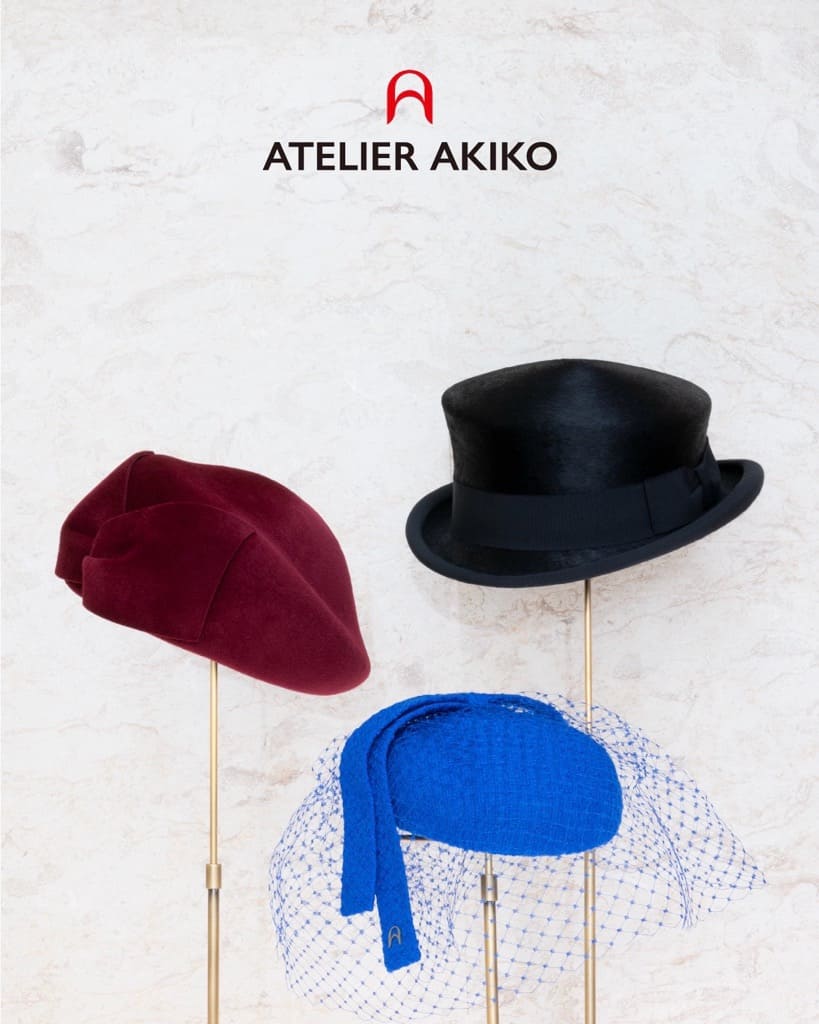

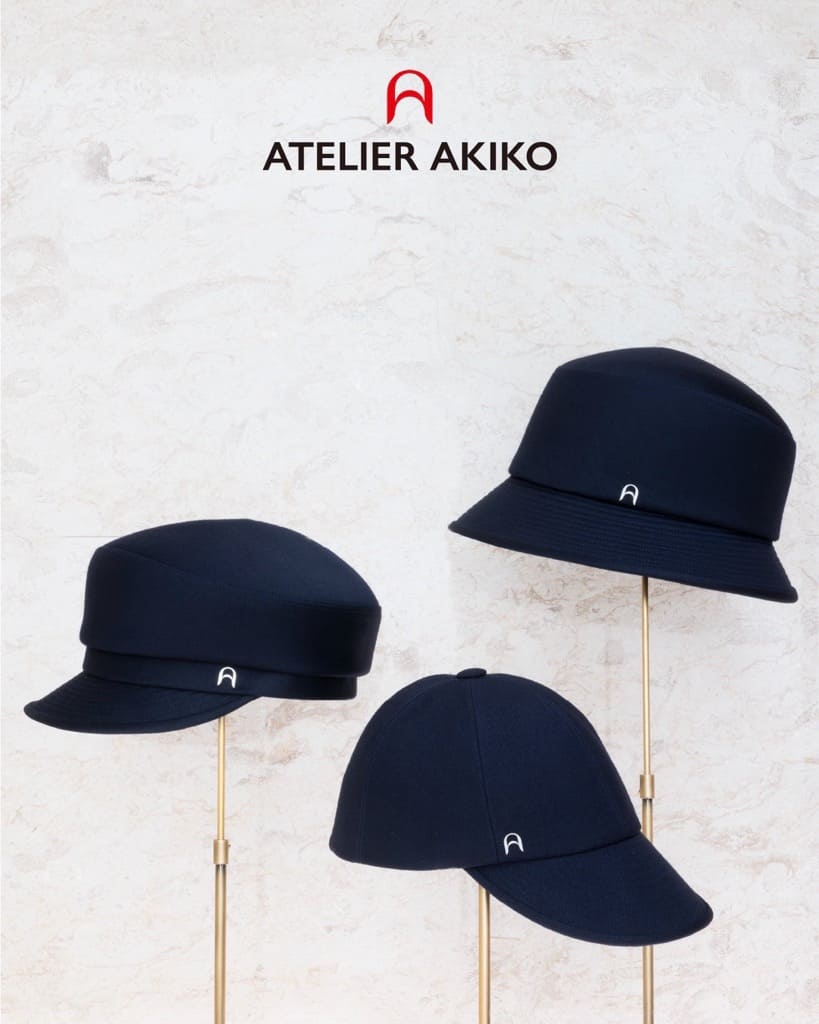

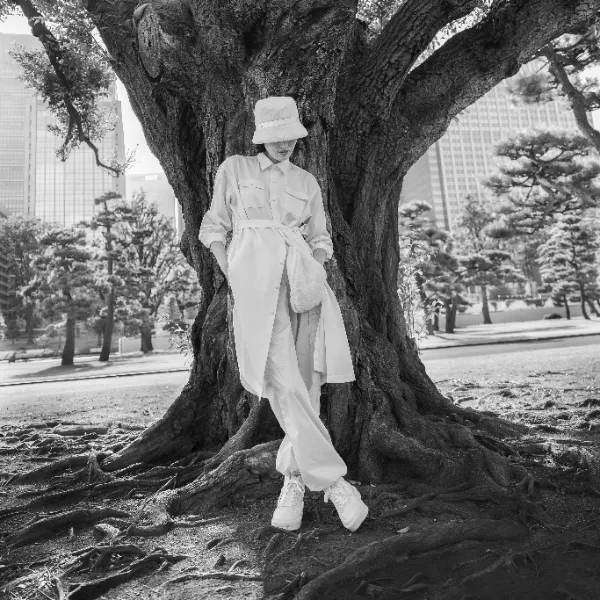

gallery